摘要目的:比較X 線吞鋇檢查與電子胃鏡在食管異物診斷中的作用,為優化食管異物診治流程提供參考。方法:回顧性分析2008 年1 月至2013 年7 月無錫市第二人民醫院診治的221 例食管異物患者資料,初診采用X 線吞鋇檢查125 例、電子胃鏡檢查96 例,比較兩者在食管異物診斷和對后續診治影響的差異。結果:X線吞鋇檢查組陽性率為67.20%,假陰性率為32.80%;電子胃鏡檢查組陽性率為97.92%,假陰性率為2.08%。兩種方法的診斷敏感性差異具有統計學意義(字2 = 30.761,P < 0.05)。X 線吞鋇檢查漏診的41 例,電子胃鏡檢查陽性率為100%。X 線吞鋇檢查對后續的診治負面影響較大。初診采用電子胃鏡檢查組的一次檢查和一次取異物成功率高于初診采用X 線吞鋇檢查組(91.67% vs 57.60%;字2 = 29.853,P < 0.05)。結論:電子胃鏡檢查較X 線吞鋇檢查對食管異物具有更高的診斷率,且多數情況下優勢明顯,故不推薦常規使用X 線吞鋇檢查。

食管異物是耳鼻咽喉科常見急診之一,傳統的診治模式通常先行食管X 線吞鋇檢查[1-2],而后用硬管食管鏡取出異物。近年來,隨著內鏡技術的發展以及手術器械的不斷改進,電子胃鏡在食管異物診治中的應用逐步增多[3-5]。但迄今為止,關于X 線吞鋇檢查、電子胃鏡兩者在食管異物診斷價值中差異的報道較少。有鑒于此,筆者搜集2008 年1 月至2013 年7 月在本院初診分別行X 線吞鋇檢查和胃鏡檢查(不包括少數病例初診行CT 檢查者),經手術證實的221 例成人食管異物患者資料,進行了該方面的比較、分析,擬為優化臨床診治模式提供參考。

1 材料與方法1.1 一般資料2008 年1 月至2013 年7 月我院診治的食管異物患者221 例,其中住院患者57 例,門急診患者164 例;男117 例,女104 例;年齡15 ~91歲,平均57.2 歲;病程1 h ~ 14 d,以短于3 d 為最多(189 例,占85.52%)。異物位于食管上段188例,食管中段26 例,食管下段7 例;其中動物性異物190 例,植物性異物24 例,金屬性異物5 例,塑料性異物2 例。最終診斷有并發癥者17 例,其中單純性食管穿孔6 例,穿孔后合并縱隔感染或膿腫3例,肺炎3 例,膿胸2 例,頸深部感染1 例,氣管瘺1 例,胸膜瘺1 例。

1.2 檢查方法和治療手段可疑食管異物者,初診分別行X 線吞鋇檢查、電子胃鏡檢查方法。根據初診情況,必要時再行進一步檢查。治療方法包括胃鏡、硬管食管鏡、開胸或頸部切開取異物,以及保守治療。

1.3 統計學方法所得數據經SPSS 13.0 軟件處理,計數資料進行字2 檢驗,以P < 0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

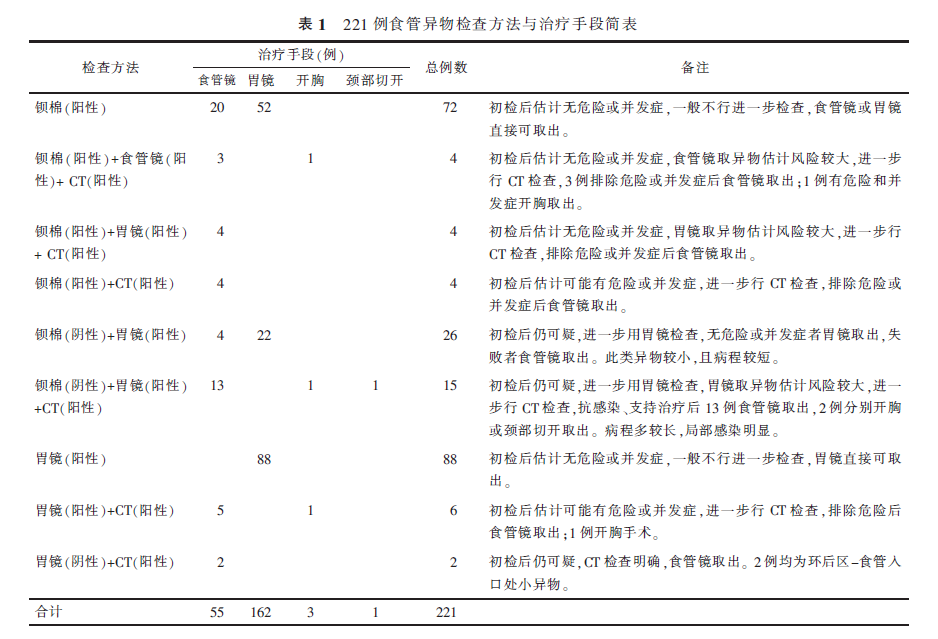

221 例食管異物檢查方法與治療手段見表1。其中初診X 線吞鋇檢查組125 例, 陽性率為67.20%(84 / 125),假陰性率為32.80%(41 / 125);電子胃鏡檢查組96 例,陽性率為97.92%(94 / 96),假陰性率為2.08%(2 / 96)。兩種方法的診斷敏感度比較, 組間的差異具有統計學意義(字2 = 30.761,P <0.05)。X 線吞鋇檢查漏診的41 例中,電子胃鏡檢

查陽性率為100%。兩種方法從初診至取出異物需要的檢查和手術次數比較:X 線吞鋇檢查組的一次檢查和一次手術成功率為57.60%(72 / 125), 電子胃鏡檢查組的成功率為91.67%(88 / 96),組間的差異具有統計學意義(字2 = 29.853,P < 0.05)。

221例中局麻下電子胃鏡取出162 例, 局麻或全麻下食管鏡取出55 例,全麻下開胸取出3 例,全麻下頸部切開取出1 例。無一例死亡。典型病例1:患者女,69 歲,因“誤食魚骨后胸骨后痛3 d”住院,外院X 線吞鋇檢查陰性。本院電子胃鏡示距門齒23 cm 處有一魚骨,右端刺入食管壁,疑有穿孔故未嘗試取異物。入院后急查多層螺旋CT 示食管中段高密度影,長約2.8 cm,呈橫“S”狀,主體穿入右縱隔,吞服碘劑無外溢。診斷為食管異物、食管穿孔轉至胸外科,于入院后次日在全麻下行食管異物取出+開胸探查術,術中見食管中段近隆突、奇靜脈下2 mm 一魚刺狀異物,周圍組織無明顯紅腫、化膿,予以夾出。術后禁食,胸管、縱隔引流管引流。

典型病例2:患者女,66歲,因“誤食魚骨后吞咽困難18h”住院,外院X線吞鋇檢查示食管入口處異物。本院胃鏡檢查示食管入口處尖利骨片嵌頓,疑似穿孔,多層螺旋CT示食管入口處高密度影(異物與鋇劑無法區分)、頸部及縱隔氣腫,診斷為食管異物、食管穿孔、頸部及縱隔氣腫,胸外科會診后做好隨時開胸治療的準備。入院后次日在全麻下行食管鏡檢查+異物取出術,術中見距門齒18

cm處一團鋇劑棉花,取出后見其內包裹一“7”字形魚頭骨,嵌頓于食管壁內,完整取出后見食管壁有破損。術后鼻飼流質。術后次日復查多層螺旋CT示縱隔內條狀高密度異物,考慮為鋇劑自穿孔處外溢所致,胸外科會診后無特殊處理。帶鼻飼管出院。

3討論

在我國某些地區,食管X線吞鋇檢查仍然是診斷食管異物的主要方法,尤其是可透X線異物的首選檢查方法,但存在多方面的風險和缺點,如:(1)較高的假陰性,特別是細小而柔軟、表面光滑的異物、嵌入方向與食管走形方向平行的異物、環后區-食管入口處異物。(2)不能準確提供異物性狀、食管黏膜有無損傷、異物與食管壁的關系;不能提供食管周圍情況、有無并發癥及嚴重程度。(3)鋇棉懸掛可引起異物移位,加重食管壁損傷,甚至大出血等;鋇劑誤吸可引起急性肺水腫、外漏可引起縱隔感染或炎癥吸收緩慢:鋇劑存留可導致多層螺旋CT檢查的清晰度欠佳、食管鏡或胃鏡下取異物的風險增加[67]。本組資料中初診食管X線吞鋇檢查假陰性率高達32.80%,導致了多例食管異物的漏診,有患者從初診到再次檢查間隔時間長達14d,造成局部感染或損傷嚴重,延誤了手術時機。有8例食管X線吞鋇檢查陽性者,經食管鏡或胃鏡檢查未取出異物,進一步行多層螺旋CT檢查明確后,7例經食管鏡取出異物,另1例開胸取出異物,增加了食管鏡或胃鏡取異物的不確定因素和患者的風險負擔,特別是全麻下食管鏡檢查者。典型病例1系食管異物、食管穿孔,胃鏡檢查發現異物斜穿食管壁,CT示異物長約2.8cm。食管X線吞鋇檢查陰性可能與異物主體穿至食管外,食管腔內僅殘留小部分有關,且穿孔部位被異物所嵌頓,故無鋇劑外溢,因高度懷疑食管異物而未延誤治療。而典型病例2系食管異物、食管穿孔、頸部及縱隔氣腫,初診行食管X線吞鋇檢查后鋇劑殘留、外溢,導致多層螺旋CT檢查的清晰度欠佳、食管鏡取異物過程中不能明確窺及異物而增加操作風險、縱隔鋇劑吸收緩慢等,值得反思。

隨著內鏡技術的發展以及手術器械的不斷改進,電子胃鏡下診治食管異物逐步成為首選方法,該法具有操作簡單、并發癥少、成功率高等優點。與食管吞鋇掛棉檢查比較,具有多種優勢:診斷敏感度較高,能準確提供異物性狀、食管黏膜有無損傷、異物與食管壁的關系等較豐富的信息,對多層螺旋CT檢查和食管鏡檢查或取異物無負面影響,可同時胃鏡下取出異物。本組資料顯示電子胃鏡檢查組的一次檢查和一次手術成功率高達91.67%,明顯高于X線吞鋇檢查組。如前所述,食管吞鋇掛棉有諸多不足,故筆者不主張胃鏡下取異物前常規行X線檢查,與其他報道的觀點一致[41。本組資料中胃鏡檢查漏診的2例均為環后區-食管入口處異物,經多層螺旋CT檢查發現和食管鏡手術證實,可能與胃鏡檢查時食管入口處鏡頭需快速通過以避免患者惡心,加之異物較細小導致假陰性等有關,值得注意。

總之,筆者認為有條件的地區和單位應不再推薦常規使用X線吞鋇檢查診斷食管異物4-5],當高度懷疑食管異物位于食管中段、或有食管穿孔、食管主動脈瘺等嚴重并發癥時應禁忌選用食管吞鋇掛棉檢查[8-11]